Перфорация дна гайморовой пазухи (ороантральный свищ, сообщение или соустье) – это травмирование границы между верхнечелюстным синусом и челюстной костью. Осложнение ятрогенного характера, часто возникает при удалении (экстракции) верхних моляров (особенно 6 зуба) и премоляров, расположенных в области дна гайморового синуса.

Какие перфорации бывают? Почему и в каких случаях образуются? Какими симптомами сопровождаются? Какие возможны осложнения? Как лечить? Рассказываем далее.

Гайморова пазуха (верхнечелюстной синус) – это объёмная полость над верхней челюстью. С носом она соединена тонкой перегородкой, от зубов и рта отделена тонкой альвеолярной костью.

Обычно между корнями зуба и дном пазухи толщина слоя кости достигает 10 мм. Однако у некоторых пациентов кость значительно тоньше. Более того, у половины пациентов корни верхних жевательных зубов упираются в дно верхнечелюстной пазухи и образуют выбухания, покрытые тонкой слизистой тканью. Это не является патологией, но при удалении зуба или эндодонтическом лечении может привести к травмированию слизистой оболочки синуса.

Основные факторы, которые могут привести к «пробитию» пазухи:

Ороантральные свищи различают по:

1. Диаметру:

2. Форме сообщения:

3. Срокам течения:

4. Локализации:

Почти все диагностированные случаи ороантрального свища верхнечелюстной пазухи случаются именно при экстракции верхних боковых моляров. Чаще патология возникает у больных с анатомическим взаимоотношением корней зубов с дном пазухи. Поэтому, если таким пациентам удалять зуб по стандартному протоколу, вероятность перфорации с последующим развитием осложнений возрастает.

Избежать последствий поможет правильное планирование экстракции зуба на компьютерном томографе, тщательный анализ КТ-снимка и применение щадящих методов экстракции единицы. Если перфорации не удалось избежать, необходимо оперативное микрохирургическое закрытие ороантрального сообщения в стерильных условиях, чтобы не допустить развития воспаления.

Если своевременно не закрыть соустье после удаления зуба, самостоятельно перфорация может никогда не зарасти. Лунка затянется и заживёт, но костная ткань между пазухой и ртом не восстановится, так как десна быстрее заполнит свободное место и кость просто не успеет заполнить дефект.

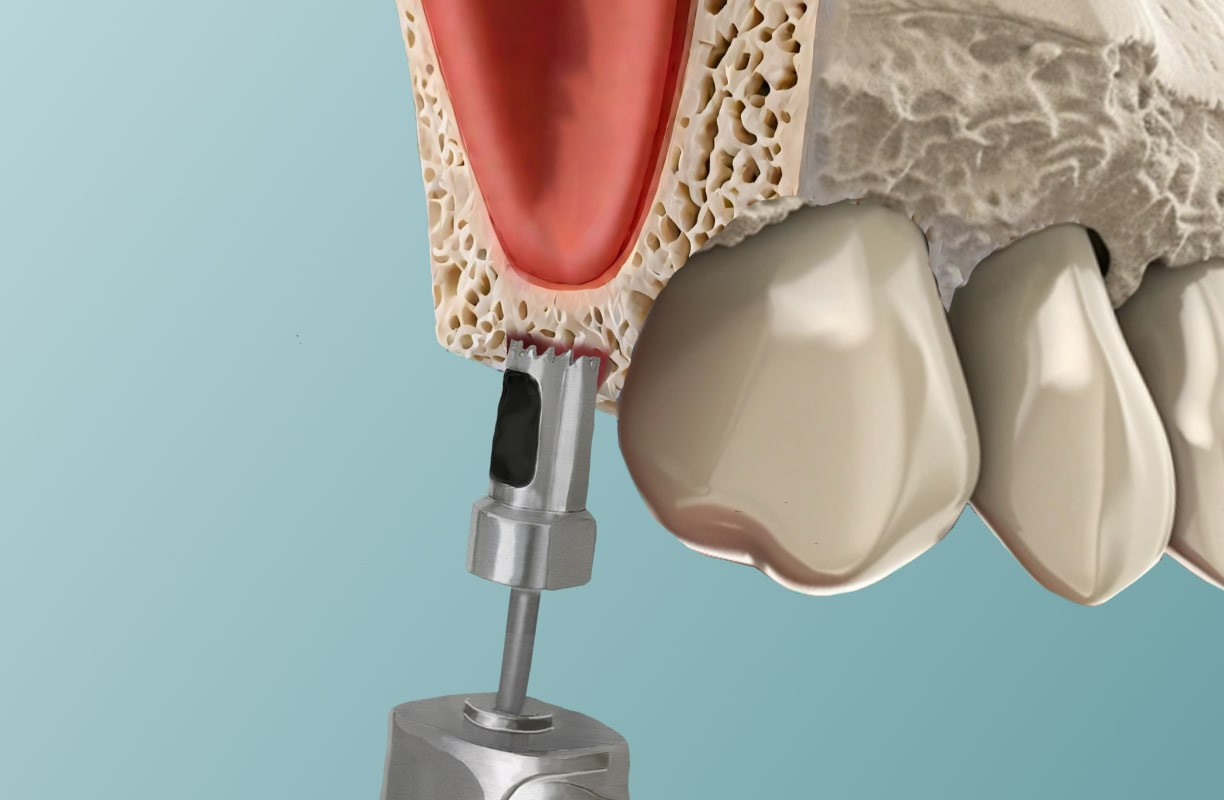

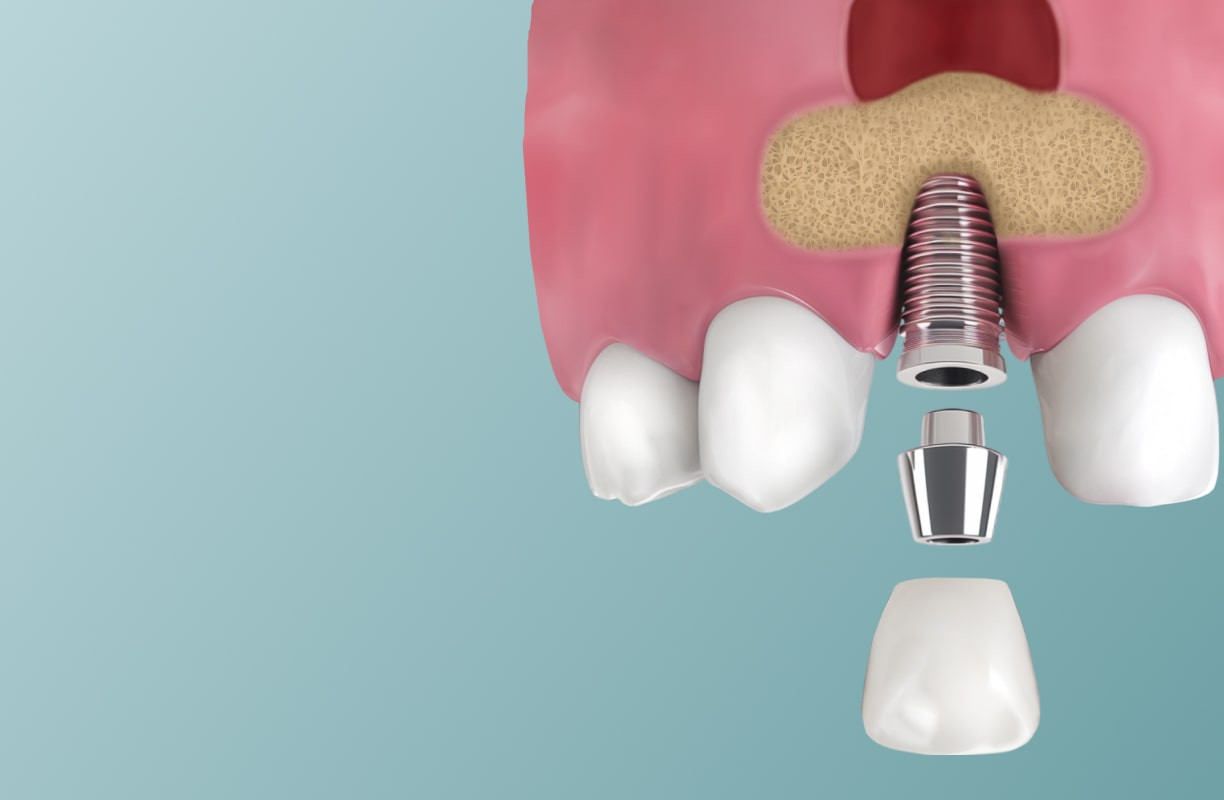

Синус-лифтинг – операция, которая проводится перед установкой дентальных имплантатов при недостатке объёма кости для их вживления на верхней челюсти. Метод отличается от остальных видов костной пластики тем, что вмешательство проводится в области гайморовых пазух для формирования места для вживления импланта.

Процедура проводится с целью исключить:

Но несмотря на это, сам синус-лифтинг может стать причиной перфорации. В ходе операции оболочку пазухи (мембрану Шнайдера) отделяют от надкостницы и приподнимают, чтобы освободить пространство для костного материала. Как раз в процессе закладки остеопластического материала есть риск перфорации гайморовой полости.

Травмирование верхнечелюстного синуса в процессе наращивания костной ткани на верхней челюсти часто возникает, если:

Если при синус-лифтинге произошла перфорация пазухи, нужно закрыть отверстие путём микрохирургических манипуляций. В худшем случае гайморова полость может воспалиться, инфицироваться. Меры лечения зависят от диаметра перфорации:

Причины перфорации дна гайморовой полости при установке зубного имплантата:

Имплантат может «уйти» в верхнечелюстную пазуху в следующих случаях:

Порядок действий в случае перфорации гайморовой пазухи вследствие имплантации:

Осложнение, возникающее вследствие разрушения костной ткани при воздействии стоматологического бора в канале корня зуба. Риск травмирования слизистой оболочки при эндодонтическом лечении верхних боковых зубов обусловлен следующими факторами:

Предупредить перфорацию при эндодонтическом лечении помогут:

| Ороантральные соустья, выявленные сразу | Застарелые перфорации |

|---|---|

| Прохождение воздуха с характерным свистом через отверстие в лунке | Продолжительные ноющие боли в верхней части щеки (иррадиируют в область глаза, виска) |

| Пенистое кровотечение с пузырьками из лунки, кровоподтёки из соответствующего носового хода | Заложенность носа со стороны перфорации |

| Гнусавый, назальный голос | Выделения крови и гноя из ноздри и ороантрального свища |

| Провал эндодонтического инструмента в пустоту | Отёчность щеки со стороны ороантрального сообщения |

| Припухлость в области средней трети лица с поражённой стороны | |

| Попадание жидкости изо рта в нос | |

| Повышенная температура тела | |

| Нарушения обоняния | |

| Боли при постукивании под глазом, в области носа | |

| Невозможность нормально раскрыть рот | |

| Чувство распирания/давления в области поражённой пазухи |

Если вовремя не лечить ороантральный свищ верхнечелюстной полости, могут развиться серьёзные осложнения:

К другим осложнениям также относятся:

Перфорацию важно распознать своевременно. Оперативные меры помогут предупредить воспаление верхнечелюстного синуса и устранить ороантральное соустье.

Быстро диагностировать перфорацию при удалении зуба поможет следующий приём: врач зажимает пальцами нос пациента и предлагает ему осторожно выдохнуть. Если дефект есть, то через него в полость рта попадёт воздух с пенистой кровью, сопровождаясь характерным звуком. Если края перфорированной слизистой оболочки синуса успели склеиться, симптом может не наблюдаться.

Выявить осмотром «пробитие» дна пазухи через лунку удалённого зуба можно лишь при значительном дефекте, если лунка зияет, в ней нет кровяного сгустка.

Другие методы диагностики:

В клинике Менделеев выбираем тот метод лечения, который подходит конкретно под ваш клинический случай.

Консервативное лечение (безоперационное). Метод применим только при немедленном выявлении ороантрального сообщения. Если соустье образовалось при экстракции зуба, необходимо принять меры для формирования в лунке кровяного сгустка. В неё закладывают йодоморфный тампон или крепят швами альвеолярную повязку с кровоостанавливающим, антисептическим средством на 5-7 дней. Рану также можно закрыть тканевым или фибриновым клеем/плёнкой.

Врач назначает пациенту курс медикаментозной терапии (антибиотики, антигистаминные препараты, сосудосуживающие носовые капли), чтобы снизить риск инфицирования. В течение первых 7 дней больному не рекомендуется сморкаться, кашлять и чихать.

Хирургическая терапия. Показана для несвоевременно выявленных перфораций, ороантральных сообщений диаметром более 5 мм, при наличии в пазухе инородных тел, омертвевших тканей. Операция проводится под местным наркозом и в зависимости от сложности случая подразумевает:

Недостатки метода:

Суть метода:

Недостаток метода: малая мобильность лоскута затрудняет герметичность закрытия перфорации в области 7 и 8 зубов, что повышает риск рецидива (соустье может повторно открыться).

Технология лечения:

Недостатки метода:

Благоприятный прогноз: при своевременной диагностике патологии и полноценном лечении больного.

Неблагоприятный: если у пациента есть сопутствующие заболевания, наблюдается снижение иммунитета, организм плохо борется с недугом.

Если из-за неадекватного лечения у пациента случился рецидив или обнаружилось ранее не диагностированное соустье, высок риск осложнений. Обычно требуется продолжительное лечение.

Избежать перфорации гайморового синуса и других вытекающих осложнений помогут простые профилактические мероприятия: